亳州三叠:药香里的光阴故事——记合肥一中瑶海校区高一63班研学旅行

晨光初透时分的亳州老城,青石板路上浮动着若有若无的药香。这座有着三千七百年建城史的古城,将曹操的雄才、华佗的仁心、商帮的智慧,都酿成了光阴里的沉香。我循着药香,开始了一场与历史对话的漫游。

一叠:博物馆里的时光窖藏

亳州市博物馆的青铜器泛着幽绿的光泽,像一坛坛陈年的药酒。推开厚重的红木大门,迎面而来的是一股混合着檀香与墨香的气息,那是时光特有的味道。商周青铜爵上的饕餮纹在晨光中仿佛苏醒过来,那些卷曲的线条里藏着先民对天地的敬畏。我驻足在一尊东汉陶俑前,这位身着长袍的医者双手捧药,眉宇间的专注穿越千年依然鲜活。

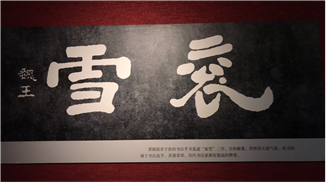

在曹操手书的“衮雪”二字真迹前,墨迹如刀,让人想起他“老骥伏枥”的壮志。玻璃展柜反射的光斑在宣纸上跳动,仿佛建安风骨仍在纸上呼啸。最动人的是一组宋代药具:青白瓷研钵内壁的釉色已被药汁浸透,铜药匙的柄端磨出了使用者的指纹。我俯身细看,发现研钵底部还残留着些许褐色药渣,这让我想起苏东坡在《药诵》中记载的“细捣玄霜”场景。

转角处的明代药柜堪称艺术珍品,榫卯结构的紫檀木架上,三百个抽屉面分别阴刻着药名。当归、黄芪、白芍……金漆字迹在灯光下流淌着蜜色光泽。馆长介绍说,这个药柜当年属于“广益堂”药号,每个抽屉都藏着一段悬壶济世的故事。这些器物静默如谜,却比任何文字都更真实地记录着“中华药都”的往昔荣光。

二叠:运兵道中的暗夜兵法

转入曹操运兵道的瞬间,现代亳州仿佛突然退场。售票处旁的老槐树沙沙作响,像是在提醒来者即将踏入时空隧道。弯腰穿过仅容一身的甬道,指尖触到的砖石潮湿阴凉,带着地下八米特有的寒意。空气突然变得稠密,混合着泥土腥味与隐约的铁锈气息,那是历史在呼吸。

导游的解说声在幽闭空间里产生奇妙的回响:“这条运兵道始建于东汉末年,现存长度1200米,最窄处需侧身而过。”他的激光笔红光指向头顶的券顶,砖块间的糯米灰浆依然严丝合缝。在“将军厅”里,我们看到了完整的防御系统:翻板陷阱的机关口长满青苔,传声筒的陶管仍保持着45度仰角,甚至还能依稀辨认出某处砖墙上用炭笔画的简易地图。

最令人震撼的是“藏兵洞”,三平方米的空间竟设计了七个射击孔。我试着蹲在其中一个孔洞前,发现视野刚好覆盖三条通道的交汇处。重新亮起的光束里,浮动的尘埃像是尚未安息的兵魂,而砖墙上那些深浅不一的划痕,或许就是当年士兵们用刀鞘刻下的计时记号。

三叠:华祖庵中的草木春秋

华祖庵的药圃里,薄荷与艾草在晚风中仿佛在私语。穿过月亮门,五禽戏的青铜雕塑正披着金色夕照,华佗宽袍大袖的身影仿佛随时会动起来演示“虎扑鹿伸”。元化草堂前的楹联“岐黄以外无仁术,汉晋之间有异书”墨色如新,堂内陈列的《青囊书》残卷复制品上,朱笔批注仍鲜艳如血。

在古法炮制工坊,李师傅正在演示“九蒸九晒”工艺。他古铜色的手臂在蒸汽中起伏,将地黄放入杉木甑里。“火候要像熬鹰,急不得。”他说话时,额头的汗珠滚落在铜秤上,称量着三钱的忍冬藤。隔壁药房里,二十四个紫铜药碾同时作响,那节奏让人想起《本草纲目》里的“如春杵叩”。

制作香囊的工作台设在古柏荫下:先以铜秤称量薰衣草三钱,白芷二钱,再放入石臼轻轻研磨。当药粉从碾槽滑入锦囊时,我突然明白华佗的伟大——他把救赎的力量藏在最平凡的草木之中。系紧香囊的丝绳,仿佛系住了整座亳州的魂。庵后那口“活水井”依然清澈,据说华佗当年就是用它来煎煮麻沸散,井栏上三十六道绳痕,是悬壶济世最好的年轮。

暮色中的亳州城墙泛着赭红色,像一味正在文火慢煎的当归。这座城的奇妙,在于它将金戈铁马都化作了绕指柔——曹操的谋略成了地下迷宫的纹路,华佗的医术变作掌心一缕药香,商帮的富贵凝固成木雕上的描金。离去的车上,香囊散发出温暖的草木气息,那是时间馈赠给现代人最温柔的铠甲。

合肥一中瑶海校区高一63班:耿妍雨