寻迹江淮文脉 传承历史薪火——记合肥一中滨湖校区高一(27)班研学实践

|

暮春三月,惠风和畅。合肥一中高一(27)班学子踏上"读万卷书·行江淮路"研学之旅。三天的文化寻访中,同学们用脚步丈量皖东大地,以心灵触摸千年文脉,在科举与改革的对话里,在山水与诗赋的交响中,完成了一场跨越时空的精神传承。

|

(踏上研学之旅)

【第一日:触摸制度文明的双面镜像】

晨光熹微中,研学首站抵达全椒吴敬梓故居。在"文木山房"的雕花窗棂下,同学们凝视着《儒林外史》手稿影印本,透过"范进中举""严监生临终"等经典章回,既感受到科举制度对文化传承的推动,也体悟到封建礼教对人性的桎梏。"原来制度文明需要不断革新"的认知,在对比思考中悄然生根。

(27)班全体同学参观吴敬梓故居

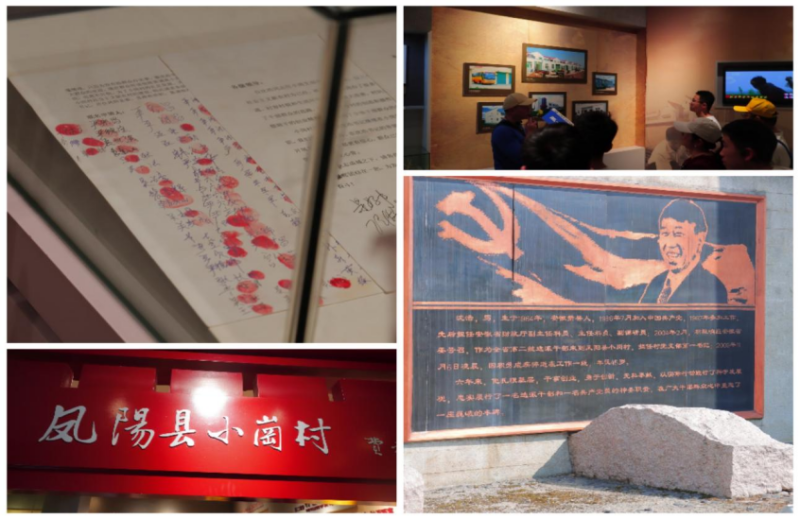

午后的小岗村沈浩纪念馆内,18枚血红指印的请求信令学子驻足,沈浩的先进事迹令同学们感动之余,更多了份为民为国的精神洗礼。农村改革从"敢为天下先"到"智领新时代"的嬗变轨迹,让同学们深刻理解"创新是民族进步的灵魂"的真谛。

(参观小岗村沈浩故居)

【第二日:聆听山水之间的文明回响】

琅琊山的晨雾尚未散尽,醉翁亭畔已响起琅琅书声。学生们整齐肃立,在飞檐翘角间齐诵《醉翁亭记》,当"醉能同其乐"的余韵与山涧清泉共鸣,欧阳修"与民同乐"的执政理念穿越千年,化作青年学子心中的家国情怀。

|

|

|

|

(琅琊山寻踪)

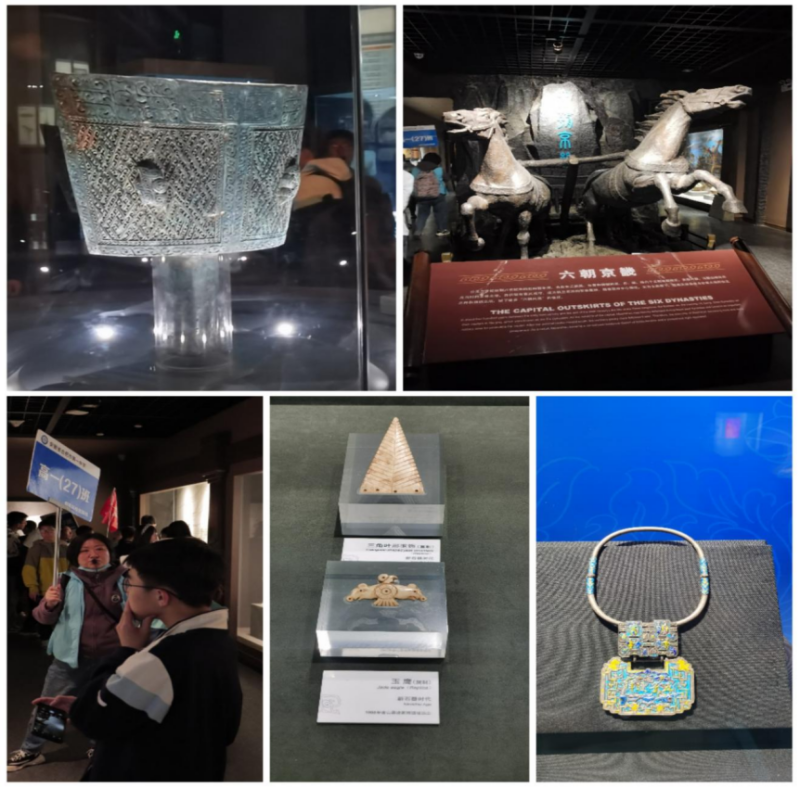

马鞍山博物馆的青铜鼎彝讲述着长江文明的起源,当凌家滩玉龙遇见三国朱然墓漆器,文物数字化展陈让历史长河奔涌眼前。夜幕降临时分,长江不夜城的霓虹点亮千年诗路,全息投影技术重现"天门中断楚江开"的壮阔,传统文化与现代科技的碰撞激发出无限遐想。

(高一(27)班同学参观马鞍山博物馆)

【第三日:追寻诗仙足迹的文化苦旅】

采石矶头江风浩荡,太白楼前诗魂永驻。在李白文化园,同学们齐声诵读《望天门山》,穿越时空追寻。国学讲堂上,师生以方言吟诵、戏剧演绎等创新形式解读诗作,当"两岸青山相对出"的诗意意境与大青山下浩瀚的江流实景交相辉映,传统诗词在合一学子的心中焕发新生,中国源远流长的诗词文化得以薪火相传。

(27班同学们参观李白文化园)

|

|

(同学齐声背诵李白《望天门山》)

三天的研学之旅,是行走的思政课堂,更是文明的传承之旅。从科举制度到改革开放,从山水文章到诗词歌赋,同学们在历史现场感悟文化基因,在实践体验中坚定文化自信。正如学生代表在总结会上所言:"我们不仅是传统文化的倾听者,更要成为文明薪火的传递者。"这场融通古今的研学实践,正在新时代学子心中播下文化自觉的种子,续写着属于青年一代的精神史诗。