探皖中灵秀山水 寻礼让千年文脉——记合肥一中滨湖校区高一年级“皖中礼让文化线”研学活动

红日初升,其道大光。2025年3月26日,当清晨的微光拂过合肥市第一中学高一学子们桃花般的笑靥,为期三天的研学之旅拉开帷幕。从26日到28日,合肥一中滨湖校区高一(17)至(20)班的师生们前往皖中,开启以“礼让六尺巷,和谐皖西南”为主题的研学之旅,在灵秀皖地追寻礼让文化的千年文脉。

3月26日上午10时,大巴车抵达大别山彩虹瀑布风景区。春日山色如黛,溪水潺潺,彩虹瀑布从猴子崖飞泻而下,气势磅礴,吼声如雷。河水撞击岩石,水花四溅,犹如喷雾行云,阳光透过水雾呈现出绚丽的彩虹,引得老师同学们连连惊叹,纷纷拿出相机记录下珍贵的瞬间。人行虹移,似有梦幻感觉。有同学分享:“站在瀑布前与彩虹合影,我既感受到自然之壮美,更体悟到人生当如瀑布般勇往直前的哲理。”

相传牛郎在对面的牛草山上放牛时,在猴河峡谷里巧遇织女并成就了一段令人嗟叹的神话传说。他们一年一度相会的彩虹也成为人们心中无限美好的向往,猴河上的大别山彩虹瀑布因此出名。山是凝固的时间长河,传说是游动的文明鳞片,多想化作一缕风,永远盘旋在这山谷间,听溪水低语,看云卷云舒。

26日下午3时,老师和同学们来到岳西县悦溪茶谷开展采茶实践活动。茶农示范采茶技巧,同学们认真学习。他们不畏炎炎烈日,背着采茶篓专注于动手实践,收获了亲手采摘的茶叶。片片茶叶安静地躺在竹篓里,层层绿色映射大自然的本色。闻一闻,清香四溢,同学们脸上无不洋溢着劳动后的满足。

采茶结束后,热情的同学们又体验了炒茶的过程。这次实践采摘的茶叶属于绿茶,杀青工艺能锁住茶叶的鲜绿色泽。高温的炒锅内,同学们双手抚摸着茶叶,轻柔而又迅速的翻动着,细致观察茶叶的变化。有许多同学说:“初次接触采茶和炒茶,满足了我们的好奇心,也让我们体会到茶农们平日的不易。”

之后我们还受到悦溪茶谷老板热情的款待,老板、农大实习生与志愿讲解员丁睿扬、徐天乐和几位老师进行深度交流,介绍岳西翠兰乃当地特产,也是安徽名优绿茶的代表之一,它以翠绿鲜活的外形、清香持久的香气、鲜醇甘爽的滋味闻名。这让我们对茶道、茶文化以及岳西等茶叶种植和发展有了进一步的了解。

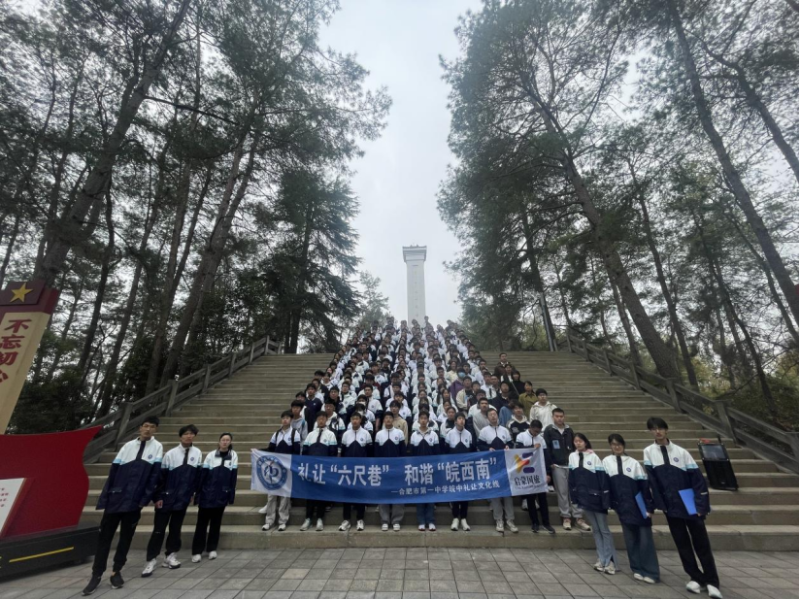

3月27日,研学活动转向红色教育。在天气清凉的上午,高一四个班的同学列成方队整齐地肃立在大别山烈士陵园。岳西县地处大别山腹地,从土地革命时期到抗日战争时期,乃至解放战争时期,岳西这片红色的土地上先后诞生了无数的英雄儿女,为人民求解放不屈不挠,前仆后继。为国捐躯的英烈多达十万余人。陵园内每块碑石上,斑驳的字痕都镌刻着忠魂,群雕与文物再现壮烈岁月。仰视纪念碑,聆听先烈事迹,缅怀革命先烈,让同学们深切感受到今天幸福生活来之不易,是无数革命先烈用血肉之躯为我们筑起了新的长城。

两位主持人用铿锵有力的声音诉说着:“在新时代,高中生研学不仅是为了探寻历史的足迹,更是为了传承先烈的精神,汲取前行的力量。”

是的,回望历史是为了展望未来,缅怀先烈就是为了思考自身的使命所在。今天,我们感恩前辈为革命而洒下的热血,感悟先烈慷慨赴国难的激情,感怀志士百折不回的精神,让先烈的精神得以传承,当万千祭奠的白菊连成星河,那闪耀的正是民族精神对责任与信仰的永恒托举。

午后1时,同学们走进革命烈士王步文故居。一方小院,斑驳土墙仿佛诉说着革命先辈的成长和奋斗足迹。这座普通民居因主人的信仰而闪耀。王步文是安徽岳西县人,是中国共产党的早期领导人之一,也是中共安徽省委的第一任书记。他的一生信仰坚定,充满革命热情,被誉为“安徽革命的播火者”,其革命精神激励了皖西地区的红色斗争,为中国的革命事业作出了重要贡献。

这场红色研学,让英雄事迹从课本走出来,再走进同学们的心里。同学们纷纷说道:“我们读懂了革命先辈牺牲与担当,更明白了红色基因不是尘封的档案,而是流淌在血脉里的精神密码。”

3月27日下午3时,同学们前往桑蚕文化实践基地,手工制作蚕丝扇。岳西县位于安庆市,地处大别山腹地,因其悠久的栽桑养蚕历史和发达的蚕桑产业,被誉为“中国蚕桑之乡”。

一蚕一茧,一丝一绕,每条纤细的丝组成了牢固的茧,每一根丝交缠、穿插、堆叠在丝丝缕缕的交织中,象征生命的蚕丝,柔弱欲断,又似断非断,一层层罩住蚕的梦。有顽强生存的力量,也有柔软的生命气息。一把蚕丝团扇,执扇轻摇,摇曳起东方之美。缠绕蚕丝的指尖触碰着千年丝路的温度,在一丝一缕中,同学们不仅获得了满满的体验感,更体会到传统工艺的魅力。

“大家看这些蚕茧,每只蚕茧约有1500米长的蚕丝,而制作一件丝绸旗袍,则需要上百个蚕茧。”桑蚕基地的志愿者杨佳琪激动地说。同学们认真听学,感悟出:“这让我们更深刻理解‘春蚕到死丝方尽’的奉献精神。当轻风穿过扇骨,我们恍然领悟:传承不是复制,而是让古老智慧在新时代焕发新生。”

3月28日,研学最后一站来到“文都”桐城。上午9时,朝霞映照在元代文庙的鸱吻飞檐上,同学们抚摸着斑驳楹柱,感受先贤智慧温度。文庙大成殿的斗拱结构,体现了古代匠人的力学智慧。有位同学感叹:“这种榫卯工艺不用一钉一铆,却能屹立数百年不倒,正是'礼让'精神在建筑中的体现——各部分相互支撑,和谐共生。”

桐城文庙既是元、明、清时期祭孔的礼制性建筑群,又是一座学宫,是桐城县学和儒学教官的衙署所在,属“庙学合一”的文教活动场所。听说,每年都有莘莘学子前往祭拜,探寻先贤的故事。

接着,同学们走进桐城文化博物馆。中华文明好比大江水系,各支流同根同源却又纵横交错。而在这幅绵延千里的宏伟织锦上,桐城文脉可谓一缕璀璨耀眼的金线,贯穿前后200余年。而同学们最有共鸣的莫过于来到清代文坛上最大的散文流派——“桐城派”展区。“桐城三祖”,方苞的散文严谨朴实,刘大櫆的散文豪放洒脱,姚鼐的散文则清新自然。他们的作品不仅在当时广受欢迎,而且对后世的文学创作也产生了深远的影响。

今天可谓跟着课本《登泰山记》来研学。“苍山负雪,明烛天南”,“日上,正赤如丹,下有红光动摇承之”,泰山雪后日出的壮丽景象,永恒意境,正蕴含着姚鼐对文化不朽的追求。

集大成者姚鼐潜心著述,授徒四十余载,提倡“文以载道”,追求义理、考证、辞章的三位一体以及简洁典雅的文风,以此弥合理学与考据的学术分裂,并重塑了古代传统文学面貌,让我们看到清朝士大夫这一群体的文化与道德使命感。他的创作理念与经世智慧在他的言语和行动中达到了高度统一,为我们创造了一个一派祥和而又恢宏博大的精神世界。

大家纷纷表示:“我们对桐城有了更深的了解,历史与文化给它血肉,城市变得鲜活起来。”

正午时分,研学团来到桐城著名景点:六尺巷。清康熙年间,大学士张英以“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨”劝家人让地三尺,邻居感其诚意亦退让三尺,遂成此巷。马头墙上的凌霄花随风摇曳,仿佛仍在诉说当年的谦让之美。六尺巷不仅丈量着物理空间,更将儒家“礼让”思想转化为具体实践,丈量着“以和为贵”的精神内核。

“礼让”二字,早已化作青砖黛瓦间的文化基因,在桐城血脉中代代相传。其传递的谦逊包容精神,不仅塑造了桐城“崇文尚德”的地域文化,更被赋予现代社会治理的启示意义。习总书记在视察时也给予了高度评价,“六尺巷体现了古人化解矛盾的历史智慧,要作为弘扬中华优秀传统文化的教育场所。”

午后,同学们走进桐城市戏剧院,欣赏经典戏剧——黄梅戏。黄梅戏是中国五大戏曲剧种之一,发源于湖北黄梅,发展壮大于安徽安庆,以唱腔明快、通俗质朴、贴近生活的艺术风格闻名。

戏台上传来清亮唱腔,戏班老师表演《天仙配》经典唱段,水袖翻飞间,礼让美德在婉转曲调中流淌。《夫妻观灯》表演更是幽默风趣,剧中王小六与妻子边看灯边斗嘴,用载歌载舞的表演形式,不仅表现节庆文化的热闹氛围,更通过平凡夫妻的视角传递了朴素的生活哲学——在琐碎中寻找乐趣,在烟火气中体味幸福。

最让同学们感到兴奋的是黄梅戏的学唱教学环节。表演老师以《女驸马》经典选段“救李郎离家园,谁料皇榜中状元,中状元着红袍,帽插宫花好哇好新鲜哪”为例,进行唱腔和指法的教学,让学生们沉浸在黄梅戏的悠扬曲调中,感受戏曲魅力,久久不能平息。

而戏曲指法不仅是形式美,更是叙事语言:一个翻腕动作可暗示时间流逝,指尖微颤能传递心跳节奏。掌握其精髓需在“形似”与“神传”间反复锤炼,最终让手指成为诉说中国故事的文化符号。

研学实践让同学们更深刻体会到黄梅戏不仅是安徽的文化名片,也是中国传统文化的重要组成部分,它通过生动的艺术形式,展现了普通百姓的生活与情感,传递了中华民族的价值观和审美情趣。

快乐的时光总是短暂的。3月28日下午5时,大巴车缓缓驶入校园。同学们怀抱文庙拓片、六尺巷泥土、大别山茶,更携着礼让火种。同学们认为:“这次研学,彩虹瀑布教会我们刚柔并济,烈士墓园传承血色担当,六尺巷丈量文明胸怀。礼让二字,是桐城派笔下的山河气韵,是皖山皖水的文明密码,更是华夏血脉的精神基因。”

这次研学之旅,从巍峨的大别山到清香的茶谷,从历史悠久的博物馆到文化多彩的黄梅戏,再从肃穆的烈士陵园到礼让的六尺巷。同学们有各自的感想。有人说:“我们深知传承礼让精神任重道远。”还有人感悟:“让我们以六尺巷青砖黛瓦为待人准则,借大别山飞瀑流泉涤荡心灵,用青春续写新时代礼让篇章。”同学们不仅看到了风景,更学到了多姿多彩的中国文化。相信此次研学之旅,为同学们的人生留下了浓墨重彩的一笔,他们将以更昂扬的姿态去学习,去生活。