一次关于音乐、编码与文化的重构想象——记合肥一中瑶海校区科技节活动

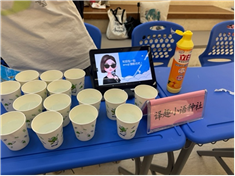

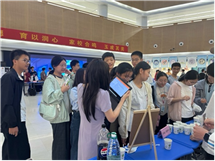

在合肥一中瑶海校区的校园科技节上,小语种社团抛出了一道意料之外却又令人惊喜的“语言难题”:如何用表情符号(emoji)来“翻译”一首歌的名字?这场名为“AI猜歌王:Emoji解码音乐名曲”的创意活动,不仅是一次关于华语音乐的轻松竞答,更是一场关于语言简化、符号重构与人工智能认知模型的校园实验。

活动中,社团借助AI语言模型的语义关联机制生成emoji组合——比如“🌞❌🐫”表示《日不落》。这些表情的排列并非随意,而是模拟了AI在处理多模态输入时的语义联想路径。简言之,这是一次让学生“像AI一样去联想和解码”的尝试。语言不再只依赖音节与拼写,而转向了图像、符号与上下文之间的逻辑。

而对参与者来说,挑战也在于如何在碎片化的视觉符号中寻找音乐记忆的线索。这既考验他们的音乐文化积累,也激活了“看图识义”“多模态思维”等语言以外的认知路径。现场同学不仅在“猜对”中欢呼,更在“恍然大悟”后爆发深层次的讨论:当图像也可以是语言,我们的表达边界究竟在哪里?

在“轻”与“深”的融合中,小语种社团拓展了语言学习的边界,也为“科技节”注入了真正属于AI时代的思维张力。从“翻译歌曲”为起点,到“重组语言”而抵达文化理解,这不仅是一场游戏,更是一次校园内对人工智能语义逻辑与人类认知差异的精彩预演。

高一49班王俊杰/文