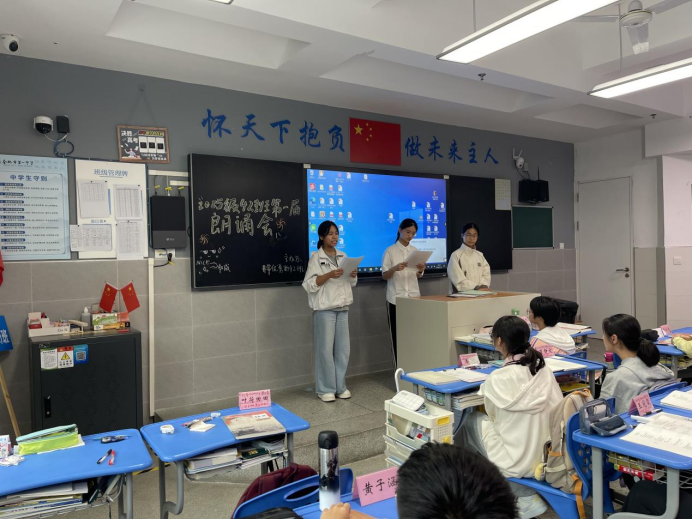

吟咏山河抒壮志 激扬文字少年时——记合肥一中瑶海校区高一(42)班“青春的价值”诗词朗诵会

诗言志,歌咏言。于9月18日晚,在高一(42)班,一盏盏文学的灯火被深情点亮,一场诗词朗诵会徐徐启幕,带领在场每一位观众,完成了一场穿越时空、横贯中西的诗意漫游。

是日,日光与灯光交汇,文字与声音交融。朗诵者们化身为文学的使者,以声音为舟,以情感为桨,引领观众徜徉于诗歌的浩渺星河之中,撷取其中最璀璨的几颗。从西方浪漫主义的云端,到东方缱绻柔美的河畔,再到献身理想的炽热案头,三个截然不同的诗意世界,在此刻完美交融,奏响了一曲跨越山河与岁月的动人乐章。

雪莱的《致云雀》作为开场之作,以璀璨夺目的姿态划破了会场的宁静。朗诵者一开口,便仿佛将那只"欢乐的精灵"从诗的国度召唤至现场。声音时而高亢清越,如云雀振翅直冲云霄;时而婉转低回,似天籁之音自九霄云外洒落人间。"你好啊,欢乐的精灵!"一句开场,便以蓬勃的朝气瞬间攫住了每位听众的心神。朗诵者用声音精准地捕捉到了雪莱诗中那份对自由的极致向往与对理想的热烈讴歌,每一个音节都洋溢着永不屈服的浪漫主义激情。当诵至"你从大地一跃而起,向着苍穹展翅飞翔"时,语调中迸发出的力量感让人仿佛亲眼目睹了那挣脱尘世枷锁、直抵光明的壮丽景象。而吟到"我们瞻前顾后,渴求虚无之物"时,声音中又流露出深刻的哲思与悲悯,形成强烈的艺术张力。整首诗的朗诵就像一场声音的交响乐,将云雀的清越鸣啭、诗人澎湃的情感和对理想世界的执着追求完美融合,为整场朗诵会奠定了崇高而壮美的基调。

徐志摩的《再别康桥》则以其独特的东方韵味,为观众呈现了一场中西合璧的艺术盛宴。特别值得一提的是,本次朗诵创新采用了中英双语交替演绎的形式,让这首诗的国际化魅力得到了全新绽放。朗诵伊始,中文声部率先响起:"轻轻的我走了,正如我轻轻的来",朗诵者用丝绸般柔滑的声线,勾勒出康河畔的静谧与缠绵。每一个字都仿佛沾染着剑桥的晨雾,带着欲说还休的惆怅。当诵至"那河畔的金柳,是夕阳中的新娘"时,声音中荡漾着如梦似幻的波光,将东方特有的意境美表现得淋漓尽致。紧接着,英文声部悠然接续:"Very quietly I take my leave, as quietly as I came here."纯正的英式发音与诗句本身的韵律完美契合,在会场中营造出双重文化交相辉映的奇妙效果。中英文诗句交替呈现,犹如康河的柔波与剑桥的砖墙对话,既保留了原诗的典雅韵味,又增添了一份跨文化的诗意共鸣。这种双语演绎不仅没有削弱诗歌的感染力,反而通过语言的碰撞产生了新的艺术张力。当"悄悄是别离的笙箫"与"But I cannot sing aloud"交织回响,当"夏虫也为我沉默"与"Summer insects are silent with me"相互应和,东方的含蓄蕴藉与西方的直抒胸臆形成了美妙的互补,让听众同时领略到这首诗在中英两种语言载体下的独特魅力。

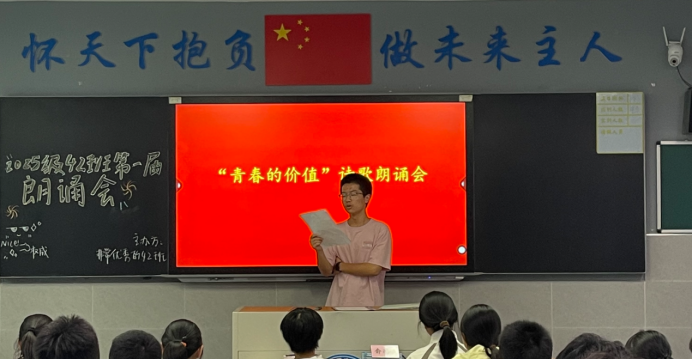

闻一多的《红烛》则将朗诵会推向了一个情感与精神的高潮。当朗诵者以沉郁而饱含力量的嗓音诵出"红烛啊!这样红的烛!"时,整个会场仿佛被一种庄严而悲壮的氛围所笼罩。朗诵者通过富有张力的语言艺术,将"莫问收获,但问耕耘"的奉献精神诠释得淋漓尽致。那"烧破世人的梦,烧沸世人的血"的红烛意象,在抑扬顿挫的诵读中被赋予了鲜活的生命力。每一个音节都仿佛烛火般跳动,每一处停顿都恰似烛泪般凝重。诗人借红烛自喻的赤子情怀,那种燃烧自己、照亮他人的崇高品格,通过朗诵者极具感染力的演绎,化作一股震撼人心的力量,直击听众心灵深处。这一刻,红烛不再仅仅是诗歌中的意象,它成为了奉献者灵魂的具象,成为了理想主义者最动人的写照。

曲终韵未绝,终场情更浓。 当最后一缕余音缓缓散去,现场仍沉浸在无边的诗意之中,掌声如潮,经久不息。这不仅仅是一场朗诵会,更是一次灵魂的共振与情感的洗礼。 那些跨越百年的文字,因真诚的诵读而重获新生,在我们心中刻下温暖的烙印。今夜,诗篇暂歇,但精神的火种已然播撒;盛会虽散,但美的回响必将永存心间。

文/图 合肥一中瑶海校区高一(42)班 李陆