法典精神植心田 法治信仰铸青春——记合肥一中瑶海校区高一(42)班“民法典进校园”主题班会课

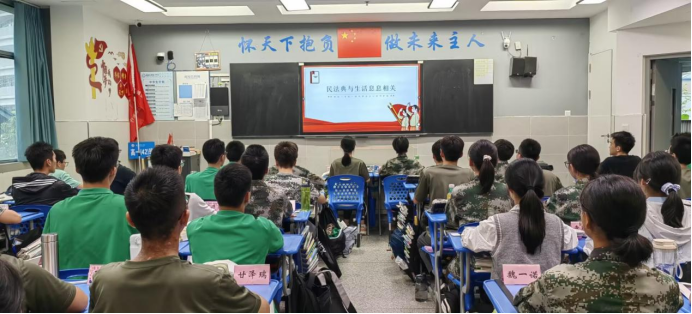

为深化青少年法治教育,帮助学生树立正确的权利意识与法治观念,9 月 29 日,合肥一中瑶海校区高一(42)班开展了以“民法典进校园”为主题《民法典》宣讲活动。活动以“分层解读、场景化教学”为特色,将《民法典》的核心内容与学生生活紧密结合,让抽象的法律条文转化为可感知、可运用的成长指南。

读懂《民法典》—— 认识 “社会生活的百科全书”

宣讲开篇,主讲人张思琪同学首先聚焦 “《民法典》是什么” 这一核心问题,用通俗的语言为同学们搭建起对这部法律的整体认知框架。张思琪强调,《民法典》作为新中国第一部以“法典”命名的法律,不仅被称作“社会生活的百科全书”,更在我国法律体系中占据基础性地位,是规范市场经济运行、保障公民权利的重要基石。在结构上,其涵盖总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任 7 编共 1260 条,内容覆盖从出生到死亡、从日常消费到社会交往的全场景;在时间维度上,自 2021 年 1 月 1 日正式施行以来,已成为守护民众生活的“权利保障书”。通过对核心定位、框架结构与施行意义的解读,同学们快速理解了《民法典》并非遥远的法律文本,而是与每个人生活息息相关的 “日常准则”。

明确法律身份 —— 厘清 “民事行为能力” 的边界

在“在法律上你是谁”环节,宣讲内容聚焦未成年人最关心的“民事行为能力划分”,以年龄为标尺,清晰界定不同阶段的权利与行为边界,让同学们精准定位自身法律身份。主讲人李陆通过分层讲解:0-8 周岁为无民事行为能力人,日常如独自捐赠压岁钱、大额消费等行为需由父母等法定代理人代理;8-16 周岁为限制民事行为能力人,可自主实施接受长辈红包等“纯获利益”行为,或购买文具、乘坐公交等与年龄、智力相符的行为,但游戏充值、为主播打赏等涉及较大金额的行为,必须经监护人同意或追认;16-18 周岁若能以自身劳动为主要生活来源,可视为完全民事行为能力人,18 周岁以上则具备完整民事行为能力,可独立处理民事事务。同时,主讲人还补充了未成年人监护人的顺位规则(父母优先,其次为祖父母、外祖父母、兄姐等)与核心职责(抚养、教育、保护),让同学们既知晓 “能做什么、不能做什么”,也明确了权益受损时的 “法律依靠”。

感知法律守护 —— 解锁 “贯穿一生的权利保障”

最受同学们关注的“《民法典》怎么守护我们”环节,主讲人闫邵桐以“小红的人生轨迹”为线索,选取与青少年成长紧密相关的典型场景展开讲解,避免案例的简单堆砌,突出“实用性”与“指导性”。例如,针对未成年人常见的“误消费”问题,通过“7 岁小红用母亲手机打赏主播 8 万元,父母依法追回款项”的案例,强化无民事行为能力人行为效力的认知;结合出行场景,用“13 岁小红在高铁遭遇霸座,借助法律要求对方补票让座”的例子,解读《民法典》对消费者权益的保护;针对未来可能面临的“维权与救助”需求,介绍“18 岁后遭遇高利贷可依法举报”“大学期间救助落水儿童致轻微挫伤无需担责” 等内容,消除同学们的“维权顾虑”与“救助顾虑”。此外,还简要提及工作后应对性骚扰、生活中保护个人信息、小区业主争取电梯广告收益等场景,让同学们直观感受到:从胎儿阶段的继承权利,到成年后的消费、工作、婚姻权益,再到老年时期的遗嘱设立、居住权保障,《民法典》始终如慈母般守护着每个人的一生。

此次《民法典》进校园活动,通过分节聚焦、详略得当的讲解,让法治知识真正走进每个同学心中。同学们纷纷表示,不仅进一步了解了《民法典》的核心内容,更学会了用法律思维看待生活问题;班主任李老师也表示,将持续推进法治教育常态化,让法治精神成为青少年健康成长的坚实护航者。

文/图 高一(42)班 李陆