以爱为瓦 共筑防艾长城——合肥一中长江路校区首期“同伴教育”活动顺利举行

2025年11月23日,合肥一中长江路校区首期“同伴教育”活动如期举行。本次活动得到了合肥一中长江路校区执行副校长汪义超与总务处主任张群的大力支持,由退休英语教师刘李指导,殷亚兰、贺亢亢协助培训。本次活动通过互动游戏与深度讨论,旨在增强青少年对艾滋病的科学认知,消除偏见与歧视,培养包容与责任意识。

“我心中的艾滋病人”:打破刻板印象

活动伊始,同学们在刘老师的引导下,以匿名卡片的形式写下对艾滋病群体的初印象。随后,大家共同审视这些标签化的认知,刘老师结合医学知识,澄清了艾滋病的传播途径与非传播途径,强调“艾滋病患者无需被特殊化,他们需要的是理解与尊重”。这一环节让许多学生意识到,偏见往往源于不了解,而科学与共情是消除隔阂的第一步。

碰杯游戏:感知风险与责任

“碰杯游戏”通过互相倾倒溶液模拟社交行为,利用化学试剂模拟艾滋病毒的“传播”,生动呈现了艾滋病传播的隐蔽性与偶然性。同学们手持装有清水的杯子,仅有四分之一数量的杯内被提前滴入氢氧化钠溶液,在随机倾倒溶液后,通过酚酞试剂检验,所有同学的杯子都显现出红色——即被“感染”。同学们纷纷抒发自己的感慨,现场一片惊叹。刘老师借此强调:“每一个看似普通的行为背后,都可能隐藏着风险。学会保护自己,也是对他人负责。”

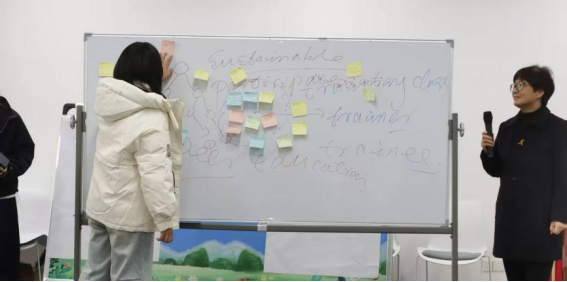

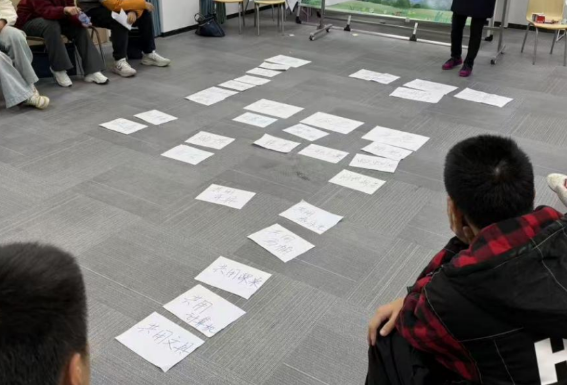

卡片游戏:讨论危险行为分级

在“卡片游戏”中,每位同学积极表达自己对“高危”、“中危、“低危”行为的见解,在讨论中了解艾滋病的传播途径,并在刘李老师的教学下掌握了许多预防艾滋病的基本知识和生活技能。

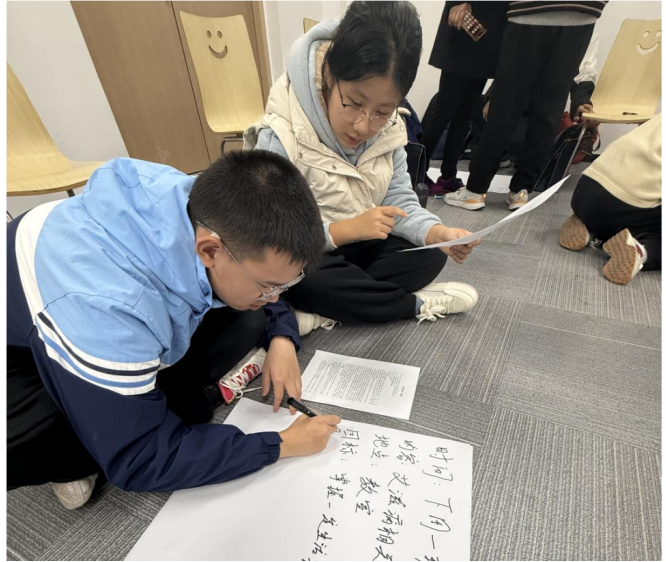

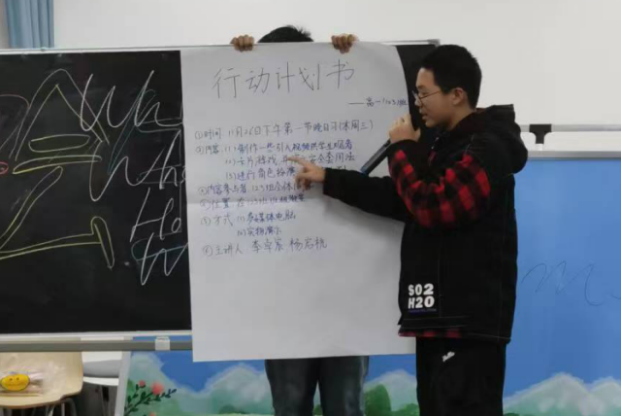

行动计划:从承诺到行动

活动尾声,同学们在心愿卡上写下自己的“抗艾行动计划”。“不再使用歧视性语言”“向朋友普及艾滋病知识”“参与公益志愿服务”……一句句承诺汇聚成青春的责任与担当。刘李老师表示:“同伴教育的力量在于用学生的语言影响学生。今天埋下的种子,未来必将成长为推动社会进步的森林。”

活动前后问卷调查结果显示,对于如“蚊虫叮咬会传播艾滋病吗”一类的问题,同学们有了更清晰的认识:“因病毒量不足而无法传播艾滋病”。此次培训教育不仅强化了同学们对艾滋病的科学认知,打破了原有认知误区,更在合作与反思中筑起一座用善意搭建的桥梁。以青春之名,传递温暖;以科学为盾,抵御偏见。合肥一中学子正用行动证明:爱,永远比疾病更有力量!

合肥一中长江路校区高一(125)班 邓稼淇 何安跃/文

合肥一中长江路校区高一年级 贺亢亢/图